飯長コラム:ご飯のおいしさは火力で決まる

君津の朝めしでは、かまどに火をおこし、羽釜を使ってご飯を炊いています。

燃料にしているのは竹。竹には油分があり、燃やすと火力が強く、ご飯を炊くのに適していますが、火加減によってご飯の味が大きく変わります。

今回は、かまどを使った炊飯について少しお話をしたいと思います。

薪は枯れた竹 – 里山の恵みと課題

燃料に使っている竹は、近隣の山々に無造作に生えている放置竹林から伐採したものです。

放置竹林は、適切に管理されないと、周囲の森林に悪影響を与えます。具体的には、竹が密集することで日光が遮られ、他の植物の生育を妨げます。

イノシシにとって放置竹林は格好の隠れ場所や休息場所となり、周囲には食料となるタケノコも生え、実際繁殖場所として子育てもしています。食糧がなくなると周囲の農作物を食い荒らすこともあります。

里山の恵みというか、実際邪魔な存在である竹を有効活用することは、地域資源の循環にもつながります。そんなこともあって、君津の朝めしでは積極的に竹を伐採・乾燥させ燃料として使っています。

乾燥した竹は、火力が強く、燃えやすいのが特徴です。

炊飯には最適なのですが、火力が強すぎるため、火加減の調整が難しいという側面もあります。

また、竹は燃え尽きるのが早いため、常に火のようすを見ながら、強くなり過ぎないよう、ほどよく薪をくべ続けていかないといけません。

・環境面からも放置竹林材を使用しています

・竹には油分が多く火力は強くなります

・燃え尽きるのも早いので火力調整は目を離せません

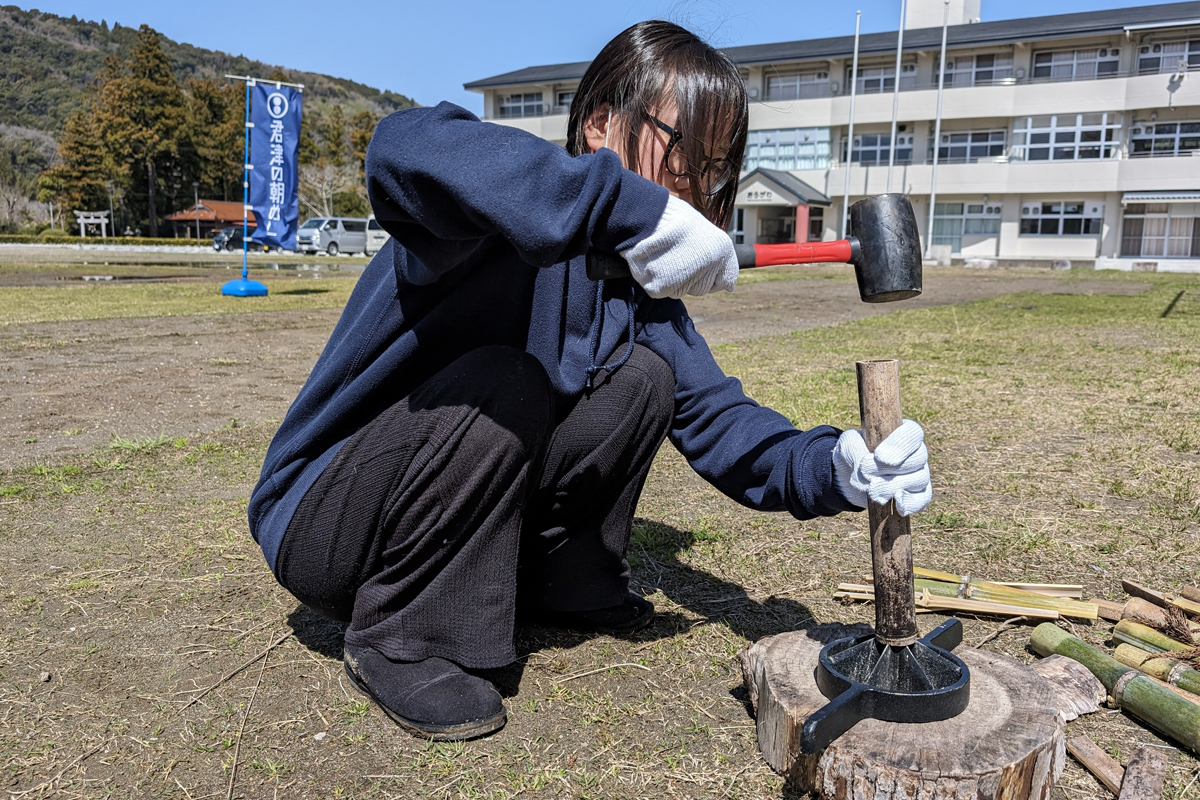

・君津の朝めしでは切り出した竹を細く割る作業(薪にする)は参加者ご自身で行っていただきます(子供もできます)

最初は強火で – 沸騰までのスピード勝負

羽釜でご飯を炊く際は、最初が肝心。竹の火力を活かし強火で一気に沸騰させます。

温度が上がると羽釜とふたの隙間から勢いよく湯気が出て、沸騰するとブクブクと泡のようなものが吹きこぼれてきて、しばらくすると湯気が収まってきます。

この工程で、お米全体に均一に熱が伝わり、羽釜の中でふっくらとしたご飯に炊き上がる準備が整います。

火力を強くしようとかまどへ薪を入れ過ぎてしまうと、羽釜まで巻き込むくらいのものすごい火力になります。強火以上の火力にしてしまうとこの段階でこげてしまうことがあります。いわゆる失敗です。そうなるともう元には戻せないので注意が必要です。

また、最初から弱火で炊いてしまうと、お米の中心まで十分に熱が伝わらず、うまく炊きあがりません。

沸騰するまでの時間が長くなると、お米がべちゃっとしてしまうこともあります。

生のお米に含まれるデンプンは、硬くて消化しにくい性質を持っています。

強い火力で一気に炊き上げることでお米のデンプンが熱と水分によって消化しやすい状態に変化(アルファ化)し、甘みと粘りが引き出されます。

また、沸騰によってお米の表面に小さな穴が開き、水分が蒸発しやすくなるため、ふっくらとした食感になります。

・おいしいご飯を炊くコツは最初は強火で

・羽釜の中は湯気や吹きこぼれで判断します

・強すぎる火力は厳禁

・弱すぎる火力も厳禁

その後は弱火で – じっくりと旨味を引き出す

湯気がおさまってきたら、火のついた薪を取り出し、弱火からおき火程度、火を絶やさず炊き上げていきます。

ここからは、じっくりと時間をかけてお米の甘みを引き出していく工程になります。

だいたい15分から20分ほどで、ご飯が炊き上がり、5分から10分ほど蒸しあげ完成します。

この時、火力が強すぎると、お米の水分が急激に蒸発し、パサついたご飯になってしまいます。強火時間が長いとこげつき、可食部がぐっと減り、可食できる部分もこげ臭くなってしまします。

逆に、火力が弱すぎたり、火が消えてしまった場合、お米が十分に加熱されず、生煮えのような状態になってしまうことがあります。

弱火でじっくりと加熱することで、お米のデンプンがゆっくりと糖化し、甘みが増します。また、お米の表面に薄い膜ができ、水分が閉じ込められるため、もちもちとした食感になります。

炊きあがり後は、ときどき蓋を開けてご飯の状態を確認しても大丈夫です。

もういけるかなというところで羽釜から少量のご飯をすくい食べてみて、芯が残っていなければできあがりです。

よく「始めちょろちょろ中ぱっぱ、赤子泣くとも蓋取るな」という炊飯のコツを耳にしますが、君津の朝めしではその逆で「始めがんがん中ちょろちょろ、気になったら蓋開けろ」でいってます。

よく「始めちょろちょろ中ぱっぱ、赤子泣くとも蓋取るな」という炊飯のコツを耳にしますが、君津の朝めしではその逆で「始めがんがん中ちょろちょろ、気になったら蓋開けろ」でいってます。

・火力は弱火を保ち、絶やさない

・火力を強くしない

・ふたを開けて確認しても大丈夫です

好みでおこげ – 香ばしい風味と食感のアクセント

かまど炊きのご飯は、普段食べることのないであろうおこげを作って楽しむことができます。

炊き上がりの直前に再び強火にすることで、羽釜の底におこげができます。おこげの香ばしい風味とパリパリとした食感は、ご飯の美味しさを一層引き立ててくれます。

おこげを作る際は、火加減に細心の注意が必要です。

おこげを作る際は、火加減に細心の注意が必要です。

強すぎるとこげ付いてしまい、こげくさいご飯になってしまいます。逆に、弱すぎるとおこげができません。

おこげは羽釜の底にできるため、見えません。加減がとてもむずかしいのです。

一番わかりやすいのは「におい」。火に気をつけながら羽釜近くに鼻を寄せてに臭いをかぎます。

こげ臭くなりすぎる前に火を止めます。

おこげは、ご飯と一緒に食べるだけでなく、おにぎりにして持ち帰ることもできます。香ばしいおこげは、食欲をそそり、ご飯をさらにおいしくしてくれます。

がんばってチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

・おこげはおいしい

・においで判断できる

・君津の朝めしではおいしい塩も用意してるので、おごげ塩おにぎりにして持ち帰れます

・焼きおにぎりにして持ち帰った方も

まとめ – かまど炊きの奥深さと楽しさ

かまどの火加減は、ご飯の味を大きく左右します。

強火、弱火、そして最後は好みでおこげ。これらの工程を適切に行うことで、羽釜炊きならではの、ふっくらと甘みのある美味しいご飯を炊き上げることができます。

君津の朝めしでは、参加者の皆さんのサポート役がいますので初めての方でも安心してご参加いただけます。

実際に、家のかまどでご飯を炊いていたベテランがサポートにあたります。はっぴを着ているので気兼ねなくお声がけください。

かまど炊きは、時間と手間がかかりますが、その分、得られる喜びも大きいものです。自分で火を起こし、ご飯を炊くという体験は、普段の生活ではなかなか味わうことができません。とくにお子さまにはめったにできない経験になります。

かまど炊きは、時間と手間がかかりますが、その分、得られる喜びも大きいものです。自分で火を起こし、ご飯を炊くという体験は、普段の生活ではなかなか味わうことができません。とくにお子さまにはめったにできない経験になります。

ご自身で炊き上げた炊きたて羽釜ご飯をぜひ食べにいらしてください!

お待ちしています。